Last Updated on 4か月 by aisotota

この記事では下記の事をまとめています。

マグネットコンダクタとは

マグネットスイッチと何が違うのか?

使用場面

MC(マグネットコンダクタ)やMG(マグネットスイッチ)は聞いたことあるけど仕組みや、使用場面がわからない方に少しでも力になれたらと思いますので最後まで読んでいただけたらと思います。

それでは解説していきますが、MCにはA接点、B接点を理解しておく必要があります。

A接点、B接点がまだわからない方は、こちらにまとめてあります

MC、マグネットコンダクタとは

- 電磁接触器、MCやマグネットと呼ばれる。

- 電磁リレーと異なり、モーターのような大電流が流れる機器の接点としてしようすることができる「主接点」と、電磁リレーのように小電流が流れる制御回路でしようする「補助接点」がある

- 操作コイルへの電源をきっかけに主接点が入切される。

簡単に説明するとリレーの使用容量が大きい物

例えばこちら

三菱電機の電磁接触器100V「補助接点1a、代表定格11A」

UXCELLの電磁リレー 100V「電流、5A」

他にもいろいろ種類はあるが、小電流のものには、電磁リレー、大電流には電磁接触器を用いるのがよいでしょう。

⚙️マグネットスイッチとの違い

マグネットスイッチは、マグネットコンダクタに「サーマルリレー」が付いたものです。

- サーマルリレーとは?

異常な電流(過負荷)を検出し、それを制御回路に伝える装置です。

ただし、それ自体が電流を遮断するわけではありません。

そのため、マグネットコンダクタにサーマルを組み合わせると、

マグネットスイッチとして使用できます。

→ 主に保護回路や**自己保持回路(制御盤など)**に使われます。

🔧使用場面と接続例

マグネットコンダクタはモーターなどの大電流機器に最適です。

ただし、電磁リレーのように小電流制御でも使用可能です。

使用例(モーター制御回路)

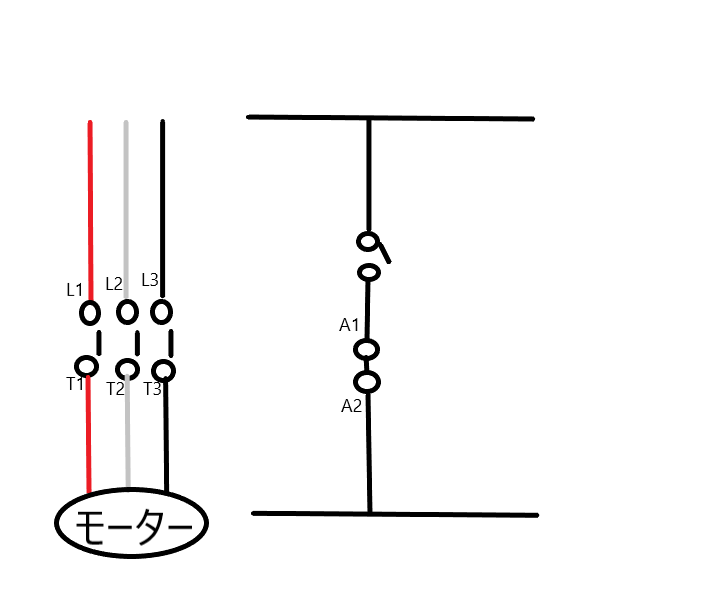

三菱 S-T10 を例にすると:

L1・L2・L3 → T1・T2・T3(主接点)へ電気が流れ、モーターが起動

スイッチを入れる

A1・A2(補助接点)に電気が流れる

使用例

マグネットコンダクタを使った使用例

上記の三菱のS-T10をモーターで使う場合は回路はこのようになります。

スイッチを入れるとA1、A2(補助接点)に電気が流れ、L1,L2、L3、T1、T2、T3(主接点)入りモーターが運転する流れになります。

⚠️使用上の注意

盤の掃除時は、エアブローではなく掃除機による吸い込み清掃を行いましょう。

テスターやメガーで測定する際、スイッチやブレーカーをOFFにすると主接点は開放状態になるため、正常測定できません。

🧾まとめ

- **マグネットコンダクタ(MC)**は大電流用の電磁接触器

- マグネットスイッチはMC+サーマルリレーの組み合わせ

- 保護回路を組む場合はマグネットスイッチを使用

- 補助接点の通電で主接点が作動する仕組み

マグネットコンダクタとマグネットスイッチは似ていますが、

用途や機能が異なります。

コメント